目次

人口減少基調にある日本。人口が集中する首都圏においても例外ではありません。そのようななか、今後、どこが投資エリアとして有望なのでしょうか。不動産投資の検討において重要な要素のひとつ「人口」に注目をして考察していきます。今回注目するのは「田無」駅。7

ハウスリンクホームのLINE公式アカウントでは高利回り物件情報や資産形成のお役立ち情報を配信中です。

【LINE友だち登録はこちら】

都心へのアクセスと住環境のバランスが光る「田無」

東京都西部に位置する西東京市。2001年に田無市と保谷市が合併して発足した市です。その中心駅のひとつである「田無」駅は西武新宿線の主要駅で、1日の乗降人員は2023年、6万6,551人。西武線駅のなかで11位、新宿線単独駅では最多を誇ります。快速急行・急行・準急・各駅停車のすべてが停車する利便性の高い駅です。西武新宿線で「高田馬場」駅まで約20分、「西武新宿」駅へは約25分。「高田馬場」ではJR山手線や東京メトロ東西線への乗り換えもスムーズです。

「田無」駅周辺は、北口と南口でそれぞれ異なる雰囲気を持っています。北口側は再開発によって大きく変貌を遂げたエリアで、駅直結の大型商業施設「ASTA(アスタ)」がランドマーク的存在となっています。食品スーパーやファッション、飲食、医療・行政窓口まで揃う複合施設であり、日常生活の利便性は抜群です。また、駅前にはロータリーが整備され、バス乗り場やタクシー乗り場もスムーズに配置されており、交通の結節点としての機能も高まっています。

一方、南口はかつての面影を色濃く残す、昔ながらの商店街が広がる地域です。駅前の道幅はやや狭いものの、個人経営の飲食店や専門店が軒を連ね、地元に根ざしたにぎわいが感じられる雰囲気。再開発による一様な街並みとは異なり、親しみやすさや“暮らしの匂い”が漂うのが南口の魅力ともいえるでしょう。なお、南口についても今後の整備が予定されており、駅前広場の再編や歩行者空間の拡充、さらにコミュニティバスの乗り入れが計画されています。高齢者や子育て世代にとっても利用しやすい街づくりが進められており、将来的な資産価値の上昇も期待できます。

田無駅北口を出てしばらく進むと、東京都の幹線道路の一つである青梅街道(都道5号)に接続します。青梅街道は、新宿から青梅方面へと至る東西の主要動脈であり、物流・通勤交通の要所として古くから機能してきました。交通量が非常に多く、時間帯によっては慢性的な渋滞が発生する点には注意が必要です。また駅から青梅街道までのアクセス道路もやや狭く、歩行者と自動車の動線が交錯しやすい構造の箇所もあるため、安全性や住環境面で若干のネガティブ要素となる可能性があります。一方、南口側の道路網は狭く、入り組んだ住宅街のなかを抜ける道が多いため、車での移動には不向きな側面も。そのぶん、歩行者中心の静かな住環境が保たれており、居住エリアとしての落ち着きが評価されやすい傾向にあります。

駅から少し足を延ばせば、西東京いこいの森公園や東伏見公園といった自然豊かなエリアも点在。地域住民の憩いの場として親しまれており、子どもをのびのびと育てられる住環境が整っています。また、文化施設も充実しており、「西東京市保谷こもれびホール」ではコンサートや地域イベントが盛んに行われるなど、文化・芸術の発信拠点としての側面もあります。市内には小中学校や図書館などの教育インフラも整っており、ファミリー層からの支持が厚いのも特徴です。

西東京市「田無」の不動産投資のポテンシャルは?

では、西東京市の現況についてみていきましょう。2020年の国勢調査によると、西東京市の人口は20万7,388人。5年前(2015年)の20万0,012人から3.69%の増加となっています。東京都の多摩地域では人口減少が始まっている自治体も多いなか、西東京市は増加傾向を維持しています。

また、世帯数は9万7,018世帯で、前回調査から8.12%の増加。人口以上に世帯数が伸びているのが特徴です。これは核家族化や単身世帯の増加によるものであり、都心通勤者や高齢単身世帯など多様な層の流入が続いていることを示しています。

「田無」駅周辺に注目してみると、北口に広がる「田無町」と南口に広がる「南町」の人口は2万7,525人。総人口の13%が「田無」周辺に集中しています。特に「田無町」の人口密度は17182.1人/平方キロメートルで、市平均の130%と、人口が集中するエリアです。

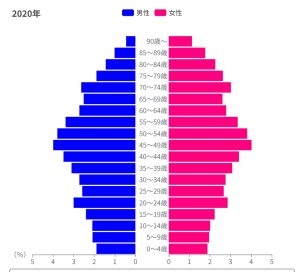

人口分布を人口ピラミッドで見ると、働き盛りの30代〜50代が中心となっています。一方、10代後半〜20代前半の人口が比較的少ないのは、大学等の教育機関が市内に少ないことが要因と考えられます。ただし「田無」駅からは都心の大学へアクセスしやすく、学生や若手社会人のベッドタウンとしての機能は維持されています(図表1)。

さらに「田無」駅周辺に注目すると、市全体の平均年齢は45.8歳に対し、「田無町」では45.0歳、「南町」では45.7歳。高齢化率は「田無町」で21.4%、「南町」で23.1%。市全体の高齢化率(23.3%)よりも低く、不動産投資において主要ターゲットとなる単身若年層が多いエリアと推測されます。

西東京市の昼間人口は14万3,675人、夜間人口(居住人口)は8万2,681人で、昼夜人口比率は約78.65%。これは典型的な住宅都市、いわゆる「ベッドタウン型」の特徴を示しており、平日は都心に通勤・通学する住民が多いことがわかります。流出先をみていくと、トップが「東京都新宿区」で11.6%。続いて「東京都千代田区」が8.24%と続き、西武新宿線を利用し都心方面に向かう通勤・通学者が多いことがわかります。

不動産投資の視点から見逃せないのが、家賃相場と供給状況です。田無駅周辺の家賃について、3大住宅ポータルサイトに掲載されている賃貸物件を集計・平均化(2025年4月時点)した家賃相場がこちら。

ワンルーム:約5.5万円

1K:約6.7万円

1DK:約7.9万円

1LDK:約10.1万円

2LDK:約12.8万円

3LDK:約15.9万円

田無駅周辺の家賃相場は、同程度の所要時間で「新宿」にアクセスできる中央線沿線の駅と比較すると、1Kで約1万円、1LDKで約2万円、2LDKで約4万円低く、固定費を抑えたいという若年の単身者層に訴求力のあるエリアといえるでしょう。

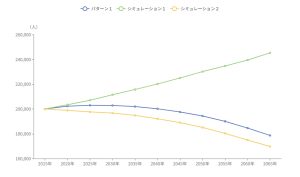

そんな西東京市/「田無」駅周辺の将来像をみていきましょう。国立社会保障・人口問題研究所の推計のなかで、最も楽観的なシミュレーションでは、今後も人口は増え続け、2040年には22万人に達するという推計も。一方で、最も人口減を記録するシミュレーションでは2060年に17万~18万人程度になるという試算もあります(図表2)。

出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成

※パターン1:全国の移動率が今後一定程度縮小すると仮定した推計(社人研推計に準拠)

シミュレーション1:合計特殊出生率が人口置換水準(人口を長期的に一定に保てる水準は2.1)まで上昇したとした場合のシミュレーション

シミュレーション2:合計特殊出生率が人口置換水準(人口を長期的に一定に保てる水準の2.1)まで上昇し、かつ人口移動が均衡したとした(移動がゼロとなった)場合のシミュレーション。

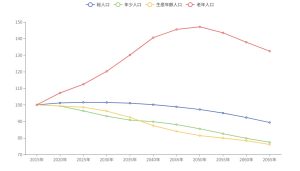

さらに年齢区分で今後の人口推移をみていくと、年少人口、生産年齢人口が減少の一途を辿る一方で、65歳以上の老年人口は増加の一途を辿り、ピークとなる2050年には2015年比147%に達します(図表3)。

出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成

楽観的な予測では総人口は増加傾向にある一方で、高齢化が加速する西東京市。「田無」駅周辺の今後の人口増減について、増加率が高いほど暖色系に、減少率が高いいほど寒色系に色付けされるメッシュ分析でみていくと、2015年人口比で2040年の推計人口は「田無」駅周辺では緩やかに人口増加が見込まれることがわかります。一方で市の北側を走る西武池袋線に挟まれ、両線からも離れた地域では人口減が見込まれています。不動産投資においては、駅からの距離によってニーズをつかむことができそうです(図表4)。

現状とこれからの推計を鑑みると、今後の「田無」駅周辺の不動産投資においては、「高齢者向け」「単身世帯向け」など、ニーズに合った細分化された不動産戦略が求められるといえるでしょう。たとえばバリアフリー対応、駅徒歩圏内といった要素が将来価値を左右する可能性が高いといえそうです。一方で西武新宿線は平行して走る西武池袋線やJR中央線に比べて、都心へのアクセスに劣るとされています。これらの地域の家賃相場も意識して、戦略的に家賃を決定していくことが求められると考えられます。